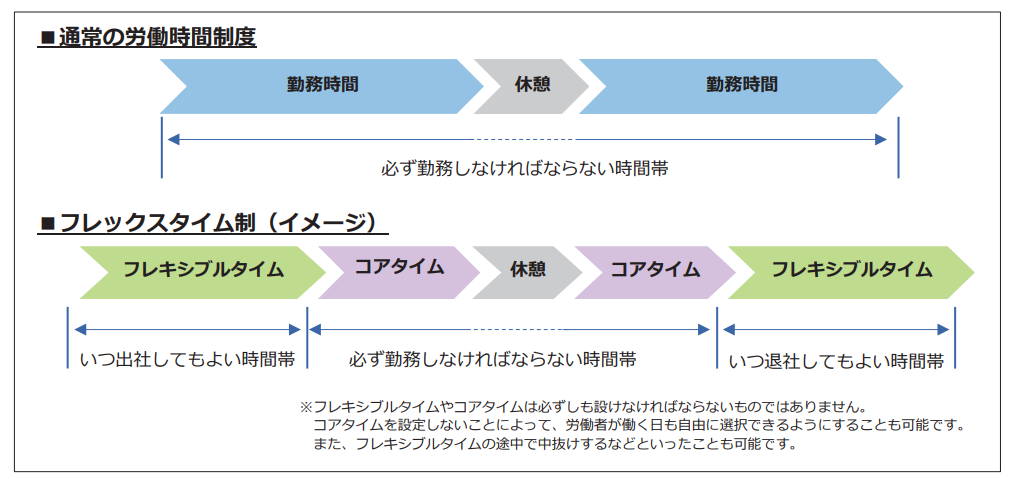

フレックスタイム制は、労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、⽣活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる制度です。

労働者は仕事と⽣活の調和を図りながら効率的に働くことができます。

フレックスタイム制のメリット

- フレックスタイム制のもとでは、あらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、⽇々の出退勤時刻や働く⻑さを労働者が⾃由に決定することができます。

- 労働者にとっては、⽇々の都合に合わせて、時間という限られた資源をプライベートと仕事に自由に配分することができるため、プライベートと仕事とのバランスがとりやすくなります。

- フレックスタイム制の導⼊によって、労働時間を効率的に配分することが可能となり、労働⽣産性の向上が期待できます。また、仕事と⽣活の調和を図りやすい職場となることによって、労働者に⻑く職場に定着してもらえるようになるなど、使⽤者にとってもメリットがあります。

導入要件︓就業規則等への規定と労使協定の締結

- 就業規則等への規定

- 労使協定で所定の事項を定めること(清算期間が1ヵ月を超える場合には届出)

この2点を満たしていればフレックスタイム制を導入することができます。

フレックスタイム制を導入した場合には、時間外労働に関する取り扱いが通常とは異なります。

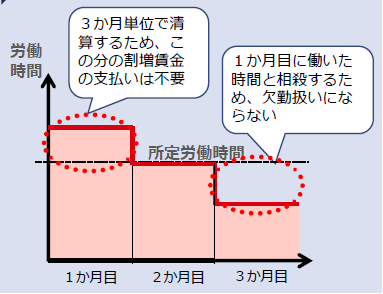

- フレックスタイム制を導⼊した場合には、労働者が⽇々の労働時間を自ら決定することとなります。そのため、1⽇8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、ただちに時間外労働とはなりません。逆に、1⽇の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません。

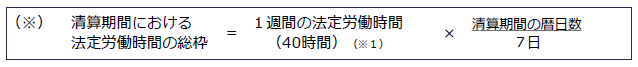

フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における実際の労働時間のうち、 清算期間における法定労働時間の総枠 を超えた時間数が時間外労働となります (なお、時間外労働を行わせるためには、 36 協定の締結が必要です。)

例えば、月単位の清算期間とした場合の法定労働時間の総枠は 、以下の法定労働時間の総枠の範囲内で総労働時間を定めなければなりません。

なお、労使協定では、例えば1か月 160 時間というように各清算期間を通じて一律の時間を定める方法のほか、清算期間における所定労働日を定め、所定労働日1日当たり○時間といった定め方をすることもできます。

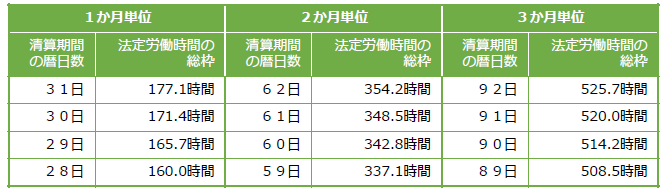

フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における総労働時間と実労働時間との過不足に応じた賃金の支払いが必要です。

フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不足に応じて、以下 のように賃金 の清算を行う必要があります。

フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですが、使用者が労働時間の管理をしなくてもよいわけではありません。実労働時間を把握して、適切な労働時間管理や賃金清算を行う必要があります。

清算期間の上限は3ヵ月になります。2か月、3か月といった期間の総労働時間の範囲内で、労働者の都合に応じた労働時間の調整が可能となります。

清算期間が1ヵ月を超える場合には下記の2つの条件を満たさなければならず、いずれかを超えた時間は時間外労働となります。このため、月によって繁閑差が大きい場合にも、繁忙月に過度に偏った労働時間とすることはできません。

- 清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないこと(=清算期間全体の労働時間が、週平均 40 時間を超えないこと)

- 1か月ごとの労働時間が、週平均 50 時間を超えないこと

社労士

生島 亮

https://sharoushi-cloud.com/全国のあらゆる社会保険手続きをスポット(単発)で代行するWebサービス【社労士Cloud】の運営者| 超絶早い・メチャ安い・懇切丁寧が売りです| 750社以上の企業様や全国津々浦々の税理士先生にご利用頂いております| Web・電話・公式Line・Chatwork・対面で手続き即日完結|顧問契約も可能