事業主の皆様は、会社が大きくなってきて従業員を雇用するタイミングがいずれ訪れます。

人を雇用する際には、労災保険、雇用保険、社会保険に加入する条件になっているかどうかの確認が当然必要です。

そしてもう一つ重要なことは、従業員に明示する雇用契約書(労働条件通知書)の内容です。雇用契約書(労働条件通知書)に関しては2024年から明示のルールが変わる為注意が必要です。

今回は労働者を雇用することとなった場合において、事業主としてはどんな契約や社内ルールを定める必要があるのかを、社労士がお伝えしたいと思います。

目次 非表示

- 雇用契約書(労働条件通知書)の作成について

- そもそも、「労働者」とはどういった定義であるのか?

- 雇用契約(労働契約)と、その他の人にまつわる契約について

- 雇用契約(労働契約)を締結する前に、知っておくべき原則

- 事業主には労働条件の明示義務がある

- 雇用契約書(労働条件通知書)が無い場合の罰則

- 労働条件の明示内容

- 2024年4月からの具体的な労働条件の明示とは?

- 決めた労働条件を変更するのにはルールがある

- 労働条件通知書/雇用契約書に加えて、就業規則を作成する必要性はある?

- 労働条件の明示や雇用契約書、就業規則を作成するには?

- 実際に、事業主は実務上どんなことに気をつけなければならないか?

- 事業主が行わなければならないことを、どう進めていくか?

- いかがでしたでしょうか?

- 社会保険の手続きを顧問料なしのスポット(単発)で行うなら

今すぐ雇用契約書(労働条件通知書)の作成を依頼したい場合はこちらからご依頼ください。顧問料なし、業界最安値レベルとなります。

労働基準法で労働者の定義は

①職業の種類を問わず、②事業又は事務所に使用され、③賃金を支払われる者

のことを示します。労働者安全衛生法、労働者災害補償法も労働者については、同じ定義になります。また、労働者であるかどうかはその締結している契約形態ではなく、業務の実態で判断されます。業務委託や請負契約だから労働者ではない、とは必ずしも言えないということになります。

例えば業務委託契約をしていたとしてもその業務の実態として

・上司などから指揮命令を受けて業務をする

・その時間は必ずそこで業務をしなければならない

・その仕事を許諾するかどうかの自由がない

・報酬の金額などが同じ業務をおこなっているその事業場の労働者と比して同等レベルである

というようなことが確認できる場合は、原則、労働者として扱うことが妥当と考えられます。

雇用契約とは、その雇用区分が正社員でもアルバイトでも、働く時間がフルタイムでも週1日の勤務でも、事業主が直接労働者を雇用し、その指揮命令のもと労働者が労働を提供し、その対価として事業主が賃金等の労働の対償を支払うものをいいます。

雇用契約(労働契約)を締結することで、労働基準法や労働契約法などが適用され、事業主はそれら法律を遵守する義務が発生し、労働者はそれら法律に守られることとなります。ちなみに労働契約という言葉もありますが、雇用契約とほぼ同じと考えて問題ありません。

企業が雇用している従業員以外の第三者に、業務を委託する契約となりますが、法律的に規定されているものではなく、「請負契約」と「委任(準委任)契約」を総称した概念として使用されていることが多いようです。

業務委託契約については、雇用契約ではありませんので、労働法令の適用からは外れますが、先述のとおり労働者であるかどうかはその締結している契約形態ではなく、業務の実態で判断されます。

業務内容から労働契約が妥当だとしても、本人が業務委託契約を望む場合もあるかも知れません。昨今の副業解禁の流れを受け、業務委託や請負又はフリーランスと呼ばれる働き方が増えており、このような場面は今後増えるのでしょう。

しかし、本人が望んだから、また、業務委託契約だったら労働時間の制約もなく、社保加入しなくても良いから、というような理由で業務委託契約を結ぶことは、業務実態と合わない判断となり、事業主にはリスクが生じることがあります。

過去には、形式上は業務委託などの形を備えていても、その実態から労働者であることが認められた労働裁判の判例もあります。そうなった場合に、例えばこれまで管理していなかった労働時間を遡及して(賃金請求権は5年、当分の間3年)割増賃金を求められることや、死傷病事故などが生じたタイミングで労働局の調査が入り、その方の労働者性が確認されたとなれば、多額の補償を事業主として負担することとなるなども十分考えられます。

このようなことから、事業主の皆さん自らが、その業務内容から労働者と扱うべきかどうかを判断する必要があります。

企業が社外の労働者を受け入れて利用する形態の一つでありますが、派遣元企業と派遣先企業が、企業間の契約である労働者派遣契約を締結し、派遣元が、労働契約上の雇主としての賃金支払義務等の基本的義務を負担し、派遣先は派遣労働者とは直接の契約関係を持たず、派遣先労働者に指揮命令し、その労務の提供を受ける関係にあります。

近年、就業形態の多様化や個別労働紛争を未然に防止することなど、労働者の保護を図りながら個別の労働関係の安定に資するために、平成20年3月から労働契約法が施行され、労働契約についての基本的なルールが明らかにされています。

わかりやすい言葉でお伝えすると、労働契約を締結・変更するときは、「労使が対等の立場で合意している」こと、正社員や契約社員といった雇用区分ではなく、「就業の実態」によること、また育児や介護などその労働者が抱えている問題に対して「考慮している」こと。また、その締結した労働契約は、「労使共に遵守し、信義に従い誠実に権利を行使及び義務を履行する」こと、また、「労使共に労働契約に基づく権利行使の濫用は許されない」、という原則があります。

労働基準法第15条では、使用者は労働契約を締結する際には、必ず労働者に労働条件を記した「雇用契約書(労働条件通知書)」の交付を義務としています。交付については書面で行うことが一般には多いようですが、従業員が希望した場合には、書面以外にFAX、電子メール、SNSなどでも明示できるようになりました。

労働契約は、お互いが合意すれば口約束でも成立します。しかしそのような契約は後々のトラブルに発展する可能性もあります。

労働条件についてはその内容を明示することが義務ですので、契約書に署名をすることまでは義務ではありませんが、後々のトラブルを発生させないためにも、「雇用契約書兼労働条件通知書」を作成し、会社・従業員双方の署名・押印などをしっかりと残しておくこともご検討ください。

雇用契約書も労働条件通知書もない場合は、書面での明示義務(労働基準法第15条1項)に対する違反となり、企業に30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条1号)。

明示しなければならない労働条件については、「必ず明示しなければならない項目」「制度があるなら明示しなければならない項目」があり、それらについて「書面等での明示が必要」なものと「口頭の明示でも可」に分かれています。

①労働契約の期間

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

③就業の場所及び従事すべき業務

④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等

⑤賃金、昇給

⑥退職

⑦退職手当

⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、

賞与及び最低賃金額等

⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他

⑩安全及び衛生

⑪職業訓練

⑫災害補償及び業務外の傷病扶助

⑬表彰及び制裁

⑭求職

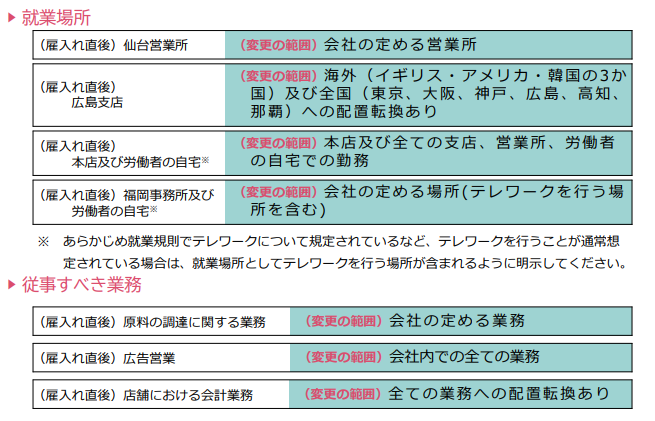

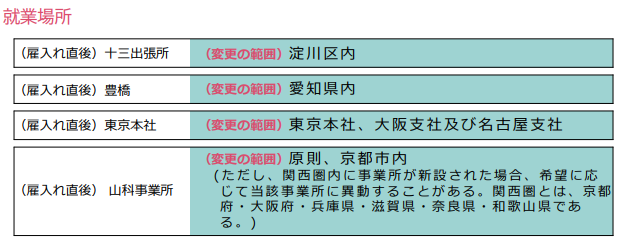

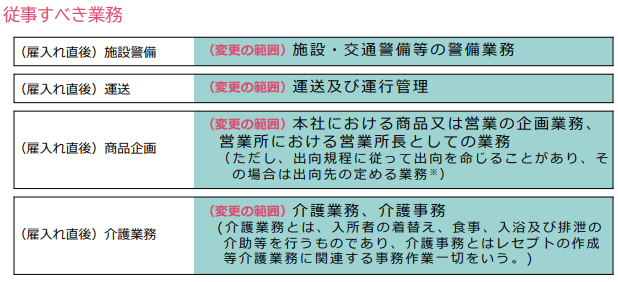

全ての労働者が対象になります。「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労

働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。テレワークが想定されている場合は、就業場所として、労働者の自宅やサテライトオフィスなど、テレワークが可能な場所を明示するようにしましょう。就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業場所・業務を含める必要があります。

業務については「営業事務」など職種の記載に加え、その業務内容についても記載します。例えば、受発注業務、電話やメール等での問い合わせ対応業務、専用端末への入力業務、請求書発行業務、入金消し込み業務などです。 「聞いていた業務内容と違っていた」「私の仕事ではありません」など、認識齟齬による労使トラブルを防ぐためにもどんな仕事をするのかわかりやすく記載した方が安心です。

就業場所・業務に限定がない場合の記載例

就業場所・業務の一部に限定がある場合の記載例

例えば飲食店などシフト制勤務の場合によくあるのが、「シフトによる」という記載や、「7:00〜20:00の間で8時間」「休憩60分」と記載してあるだけの労働条件通知書や雇用契約書です。これだけですと、具体的に何時から何時まで働けば良いのか、また何時から休憩が出来るのかが全くわかりません。

あらかじめいくつかのシフトパターンと休憩時間をきちんと「○時〜○時」という記載方法で明示することが必要になります。

賃金については、月給、日給、時給などの区分、基本給や定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給に関する事項などについて明示する必要があります。また、固定残業代の制度を採用している場合は、基本給と固定残業代を合計した金額ではなく、

・基本給と固定残業代がそれぞれいくらかがわかるような記載

・固定残業時間は何時間分であるか

・それを超える場合は割増賃金を支給する

など、基本給と時間外労働に対する割増賃金について明確に区分できるような記載の必要があります。

例えば、年収400万という書き方や、手取り25万円という記載では、賃金について明示したことにはなりません。

・基本給20万円、固定残業代5万円(時間外労働30時間分)

・30時間を超える時間外労働については、その時間分を別途支給

(法定時間を超える場合の賃金は25%増し、深夜22時〜翌5時までの時間帯は25%増し、法定休日労働は35%増し)

というような記載が必要となります。

いくつかの具体的記載例をご紹介しましたが、労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう配慮に加え、職場環境を含め具体的かつ詳細にその労働条件を明示するような配慮をする必要があります。

労働契約はさまざまな理由で変更することがあると思います。その方の担当業務の変更や会社全体での賃金や勤務体系の変更など、労働条件の変更に伴い、新たな契約の締結が必要な場合があります。労働条件が有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。不利になる場合はトラブルになるケースもありますので、慎重に進める必要があります。

会社が一方的に変更するなどは、不利益変更となるため、原則でお伝えした「権利の濫用」にあたるので、簡単には変更はできず、その変更には合理性があるかどうかや、不利益変更になる場合は、一定の手続きを経て変更しなければなりません。社労士や弁護士など労働法の専門家に相談しながら変更を行うことをおすすめします。

また、 労働条件変更について、従業員それぞれ個別に同意を得て、労働条件通知書を明示し、雇用契約書を締結していたとしても、労働者が解雇を恐れて実は断れなかったなどの事情が後に発覚すれば、労働者の自由な意思に基づいて締結したと認められず、その変更は無効となります。また、労働条件の変更については、不利益はもちろん、有利になる変更であっても、労働者の同意を得ることが必要となります。

トラブルを回避するためにも、労働条件についてはきちんと明示しなければなりませんが、労働条件通知書などでは記載しきれないルールもあると思います。そういった場合は、就業規則を作成することをおすすめします。

就業規則は労働者の雇用形態、勤務時間等に関係なく、常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則の作成・届出義務が生じます。一方で、常時10人以上の労働者がいない場合でも、働く上でのルールは会社規模に関わらずありますよね。社会的なコンプライアンスに対する意識の高まりから、10人に満たない会社でも、就業規則を作成する会社が増えてきています。

例えば、労働条件通知書の絶対的記載事項については、解雇の事由についても記載することが定められていますが、この記載があれば解雇が容易にできると言うわけではありません。

もちろん就業規則があれば解雇が容易にできるというわけでもありませんが、服務規律や懲戒の事由、懲戒の種類などがある程度具体的に記載されていることに加え、その就業規則の内容が労働者に周知されていることなどが過去の労働判例では重要視されています。

働く方全員に共通するような項目については就業規則に記載し、労働条件通知書などには「その他事項については就業規則による」など委任規定を入れておくと言う方法などもあります。就業規則は多くなると100条にも及ぶこともありますが、中小事業主の事業場であれば、20〜30条程度のものを作成してみるもの良いと思います。

ただし、一度作成した就業規則については、気軽に変更ができるものではありませんので、その内容については吟味する必要があります。

自社内で行う場合は、本来の正しいルール理解に加え、法改正に対応した手続きなど専門的な知識が必要となります。どこまで何が必要なのか?過不足があるかどうかなどよくわからない、調べる時間もないという方は、社会保険労務士にご依頼ください。

顧問契約を必須とする社会保険労務士もいれば、顧問契約なしで、スポット受託可能な社会保険労務士の方も一定数います。わからないところだけを相談・依頼する、という方法もあると思います。

社会保険労務士を探すことや、打ち合わせをする時間がないが、すぐに準備したいなどの要望には、スポット手続きのWEBサービスを利用するのも良いと思います。例えば日中は自社の業務で手一杯である方などにとって、業務時間外に手続きの依頼をしたい時などに便利です。WEBサービスは24時間好きな時間にご自身で情報入力をしていただき、その情報をもとに雇用契約書の作成や、届出等の手続き代行を行なうサービスですので、事業主の手間を省き、更なる業務効率化が期待できます。

ご自身の事業やお考えにあったスタイルで対応可能かどうかを、まずはご相談されると良いかと思います。

労働者を雇用する事業主の方には、労働基準法など法律上のさまざまな義務が発生します。法令違反となりやすい例をご紹介しながら、事業主がやらなければならないことをお伝えしたいと思います。

労働時間・残業代に関する例

労働基準法は、1日につき8時間、1週につき40時間を法定労働時間と定めています。労使間の合意及び行政への届出がないのに、法定労働時間を超えて労働させることは労働基準法違反となります。また、法定労働時間を超えた時間外労働と午後10時から午前5時の深夜時間帯の労働には、いずれも25パーセント、法定休日の労働には35パーセントの割増賃金が支払われなければなりません。

「時間外・休日労働に関する協定書(36協定)」を労使間で結び、所轄の労働基準監督署へ届出をした上で、労働者の労働時間を正しく把握し、出勤簿を調製すること。週に1日は休ませること。正しく把握した労働時間のうち、時間外労働や休日労働などの時間は1日単位では切り捨てず集計をし、法に則った割増賃金を支払うこと。

有給休暇に関する例

有給休暇の取得は労働者の権利であり、事業主が承認するという性質のものではなく、本人が希望すれば取得させなければなりません。また、労働者が希望する時季に有給休暇を与えない行為も、労働基準法に違反します。希望どおりに休暇を与えても、有給とせず賃金を支払わなかった場合でも違反となります。

入社して6ヶ月を経過すると、労働者には法律上当然に有給休暇が発生します。きちんと有給付与日と付与日数を労働者に通知をし、取得しやすいような配慮をすること。有給休暇管理簿などを作成し管理すること。パートやアルバイトでも有給休暇は発生します。

賃金に関する例

賃金には、通貨で・直接・全額・毎月1回以上・一定期日という5原則があり、ひとつでも守られていなければ賃金の未払いとして労働基準法の違反になります。例えば、社内預金等の協定を締結届出がないのに、賃金の一部を差し引いて支払い、その差し引いた金額を積み立てて退職時に退職金として支給する、などは違反になります。また、最低賃金に満たない賃金しか支払わなかった場合は最低賃金法の違反になります。賃金に関する違反といえば給料の未払いや最低賃金未満が大変多く事例があります。

賃金を決定する際に、最低賃金を下回っていないかを月給や日給でも時給換算して確認すること。毎年最低賃金の変更がないかを確認すること。労働条件通知書や雇用契約書などであらかじめ労働者に賃金や支払いについての明示をすること。基本給と時間外手当が明確に区分できるような賃金台帳や給与明細を作成し保管すること。

解雇・雇い止めに関する例

法律では、会社が労働者を解雇する際には少なくとも30日以上前に解雇を予告しなければならず、30日よりも前に解雇する場合はその日数に応じた解雇予告手当を支給しなければなりません。遅刻1回など軽微なミスで「今日でクビだから明日から来なくていい」といった契約解除は不当解雇となります。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となります。

労働条件通知書や雇用契約書、就業規則などに解雇事由について記載し、雇入時などあらかじめ労働者に明示をすること、もしやむを得なく解雇をすることになったら、解雇予告手当などの支払いをするなど、法令に則った手順で必要な手続きを行うこと。

労働災害に関する例

労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を行うことを義務づけています。勤務中や通勤途中に発生した病気や怪我は労働災害にあたります。労働災害について療養補償・休業補償・障害補償をしない、あるいは労働災害によって家族が死亡した際に遺族補償や葬祭料を支払わない場合も労働基準法違反です。場合によっては厳しい刑罰と賠償責任を負う事例もあります。

労働者を1名でも雇ったらその雇用区分に関わらず、「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告」「労働保険料の納付」をすること。

労災保険は、労働者の業務が原因でけが、病気、死亡(業務災害)した場合や、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が事業主に代わって給付を行う公的な制度です。事業主に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、迅速な補償ができないかもしれませんが、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を受けられるように、労災保険制度を設けています。 基本的に労働者を一人でも雇用する会社は適用され、保険料は全額事業主が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象です。必ず手続きをしましょう。手続きそのものをしていないことでのペナルティもあります。

妊娠・出産等に関する例

労働基準法は、妊娠中・出産直後・乳幼児の育児に従事している女性を保護しています。出産前・出産後の休暇を認めない、妊娠中や出産後1年以内の女性に残業を強いる、生後1年未満の子どもを育てている人に育児の時間を与えない場合は、労働基準法違反です。産後8週間(医師が認めた場合は6週間)は出産をした女性を働かせてはならないので、本人が「働ける」と言っても、事業主は働かせてはいけません。産後については正常分娩のほか流産も含みます。

妊娠・出産・育児についての申し出があった場合は「休ませる」ことが義務となります。その場合の賃金の有無について法律では定めはありません。また、産前産後については健康保険法から、育児休業については雇用保険法から手当や給付金がありますので、希望があれば、申請の手続きをしてください。

自社内で行う場合は、本来の正しいルール理解に加え、法改正に対応した手続きなど専門的な知識が必要となります。手続きや仕組みが複雑なものや、そもそも必要な手続きが何かよくわからない、調べる時間もないという方は、社会保険労務士に依頼すると良いと思います。

顧問契約を必須とする社会保険労務士もいれば、顧問契約なしで、スポット受託可能な社会保険労務士の方も一定数います。わからないところだけを相談・依頼する、という方法もあると思います。

社会保険労務士を探すことや、打ち合わせをする時間がないが、すぐに準備したいなどの要望には、スポット手続きのWEBサービスを利用するのも良いと思います。例えば日中は自社の業務で手一杯である方などにとって、業務時間外に手続きの依頼をしたい時などに便利です。WEBサービスは24時間好きな時間にご自身で情報入力をしていただき、その情報をもとに雇用契約書の作成や、届出等の手続き代行を行なうサービスですので、事業主の手間を省き、更なる業務効率化が期待できます。

ご自身の事業やお考えにあったスタイルで対応可能かどうかを、まずはご相談されると良いかと思います。

人を雇用する際の労働条件の明示や契約について、ご理解いただけましたでしょうか。

労働条件や働く職場のルールについて、曖昧にしておくことで、トラブルに発展してしまうこともありますが、その都度考えたり決めたりすることもお忙しい事業主の皆様には、大変負担となるのではないでしょうか。また、労働者にとっても「自分の労働条件や職場のルールが曖昧でよくわからないこと」は、ストレスの1つとなり得ます。

労働条件や働く職場のルールをあらかじめ決めることは、誤認や過大な期待などの認識のずれを無くし、労使共に気持ちよく働くことにつながります。

また、人手不足の昨今、報酬の高さだけでは人が集まりません。労働環境を整備することが、欲しい人材の採用や人材の定着には不可欠となっております。働き方の柔軟性や透明性、公平性が非常に求められている今だからこそ、自社の労働条件や労働環境を見直してみませんか?

・社労士Cloudなら「全ての手続き」を顧問料なしのスポット(単発)で簡単かつ迅速にお手続きできます。こちらからお問い合わせください。

生島社労士事務所代表

生島 亮

https://sharoushi-cloud.com/全国のあらゆる社会保険手続きをスポット(単発)で代行するWebサービス【社労士Cloud】の運営者| 超絶早い・メチャ安い・懇切丁寧が売りです| 750社以上の企業様や全国津々浦々の税理士先生にご利用頂いております| Web・電話・公式Line・Chatwork・対面で手続き即日完結|顧問契約も可能